博多Hakata 博多

伊万里Imari 伊万里

有田Arita 有田

波佐見Hasami 波佐見

長崎県・波佐見焼

第一話

そこは大地がつくった、 小皿のような町でした。

東西10キロ、南北7キロ、周囲は33キロほど。

まわりをかこむ山々を発した多くの小川が、

中心にむけて流れこんで、合流している。

その川沿いに人の暮らしや営みがあって、

あちこちにレンガでできた煙突が立っているのも見える。

海のイメージのつよい長崎県にもかかわらず、ここは海のない内陸。

京都のような「盆地」だと案内されたものの、20分もあれば

東のはじから西のはじまで車で走れる距離感からは、

お盆ほどの大きさは感じない。

この小さな町が、多くの茶碗やお皿をつくって、

日本の食卓を支えてきたとは、あまり信じられない。

数千万年前、まだ日本列島がその形をなしていない頃にできた地層に、

数百万年前、マグマの貫入によって、流紋岩が形成。

それがさらに熱水による作用で、陶石へと変質。

のちに磁器の原料となる陶石脈が、この地域の山々には豊富にあった。

約一万年前から、人間がこの地に暮らし始めているが、

近隣の山に、その有益な鉱物があると気づいたのは、約400年前。

川原で白い石をみつけた人が、その上流へさかのぼり、

その鉱物資源をみつける。

三つの細い川が合流することから「三股」と呼ばれていた地域だった。

人々は白い石を採り出して粉にし、器の原料として使い始める。

こうして窯業という営みが、山あいの複数の集落でスタートする。

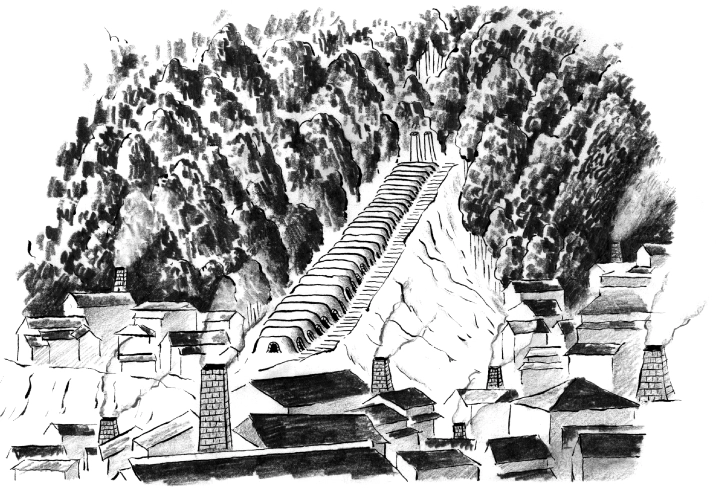

なかでも、1600年代半ばから、この地域でいちばんの

焼き物の産地になったのが、三股の隣りの谷、

「中尾」と呼ばれる集落だった。

美しい器の素材となる石は、村の岩山から採った。

石を粉にする臼を動かすために、水車で川の流れを使った。

山に自生するマツなどの木々を、窯で燃やす薪にした。

各地から資材を取り寄せるようになる以前の時代、

焼き物は、この土地の風土そのものだっただろうと想像する。

当時、内乱で輸出を止めていた中国の陶磁器の代わりとして、

世界の貿易商人たちがこの地に目を向ける。

山深い郷で焼かれる焼き物は、海を越えて、世界にも運ばれた。

旺盛な海外からの需要がおさまった後は、江戸時代の

社会の安定によって、日本各地でも陶磁器の需要が生まれる。

つぎは日本の庶民が、毎日の暮らしのなかで使う茶碗を求め、

この土地はそれに応えた。江戸時代後半の中尾では、

全長160メートルに達する登り窯があり、1,000人以上の陶工たちが

年間200万個の器を生み出していたという記録が残っている。

工程を手分けして技と効率を高め、多くの窯が昼夜を問わず

炎と煙をあげ、製品を焼成し、量産する。

その光景は小さな産業革命のようだったのではないか。

俵いっぱいに詰められ、馬に載せられ、

有田の町を通って、伊万里の港から海路で全国へ。

この村が量産する茶碗やお皿が、日本中の食卓へ届いたのだった。

しかし、ここでつくられた器を愛用しながらも、

当時の人々は、この産地のことをまだ知ってはいない。

伊万里から運ばれてきたものだ。有田のほうでつくられたものらしい。

人々がこの土地の名「波佐見」を知ることになるのは、

まだずっと後のこと。